Ahora que la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBO) se prepara a recibir en abril como país invitado a la India, evoco la feliz experiencia de ser invitado a la Feria del Libro de Calcuta, donde se fraguó el proyecto de traducción al bengalí de mi novela “El viaje triunfal” en la versión del hispanista Supriya Basak y la publicación del libro en una editorial de esa mítica ciudad.

Para cualquier persona, viajar a la India es una experiencia inolvidable, algo que lo deja a uno marcado para siempre. Ya cuando el avión se acerca a la capital, Nueva Delhi, y uno aprecia la salida del sol, siente que es un astro diferente el que se eleva y por fin se llega a ese Extremo Oriente de leyendas y mitos.

Alguna vez siendo un niño de 12 años compré en Bogotá por primera vez en mi vida unos libros con dinero dado por mi padre. Fue en la librería moderna, situada en la carrera décima, que distribuía libros provenientes de Argentina, especialmente de la editorial Kapelusz, una de las más prósperas e innovadoras del país.

Adquirí una edición empastada e ilustrada del libro De la Tierra a la Luna, de Julio Verne, que aun conservo y un pequeño volumen de mitos y leyendas de la India, basado en personajes del Ramayana y el Mahabrárata, epopeyas y libros sagrados de aquel gran país. Desde entonces me intrigaban esas deidades como Ganesha, mitad hombre y mitad elefante, o las diosas indias de varias manos danzantes que luego encontraría de verdad al recorrer varias ciudades indias a lo largo del gran río Ganges, como Agra y Benarés.

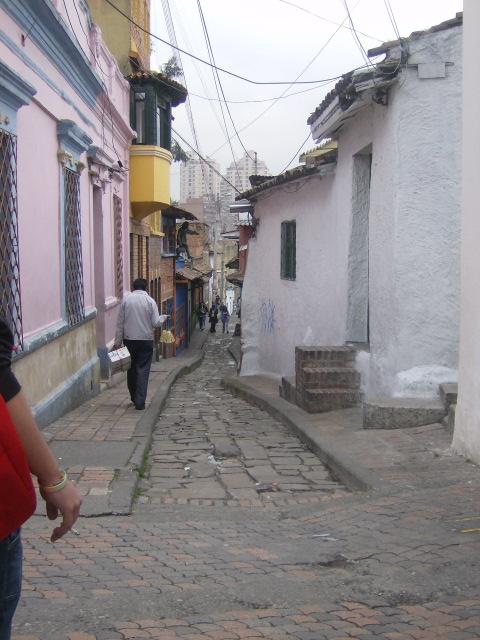

Pero nada como la imponente Calcuta, que tiene una fuerte comunidad editorial y librera que organiza cada año una gran feria muy concurrida con invitados internacionales y nacionales, conferencias y presentaciones y posee un enorme barrio de librerías de viejo y ocasión, a donde acuden estudiantes, intelectuales, profesores y curiosos de esa gran región rebelde del país de donde era originario Rabindranath Tagore.

Calcuta es una urbe gigantesca donde se ven la ruinas del Calcuta es una urbe gigantesca donde se ven la ruinas del antiguo esplendor, cuando el país era colonia británica, lo que le da aires cinematográficos a muchos rincones de la misma. antiguo esplendor, cuando el país era colonia británica, lo que le da aires cinematográficos a muchos rincones de la misma. Los bengalíes son un pueblo muy especial, muy parecido al latinoamericano, por lo que uno siente una atmósfera familiar. Son personas de tierra caliente solidarias, generosas, y reciben con entusiasmo a los visitantes, sobre todo si vienen de América Latina.

Durante mi estadía tuve la amistad y guía por los laberintos literarios de Calcuta de Dibyajyoti Mukhopadhyay, director de la Indo Hispanic Language Academy, uno de los más entusiastas hispanistas, amante de España y América Latina, viajero por todos esos países y puente entre su cultura y la del Extremo Occidente latinoamericano.

Con Dibyajyoti recorrí las universidades para hablar con los académicos y visité a los principales escritores de Calcuta en ese momento, que conocían muy bien a Miguel Ángel Asturias, a Jorge Zalamea y al boom latinoamericano.

Los bengalíes están muy orgullosos de pertenecer al Tercer Mundo y ser solidarios con todos los países del llamado sur global que luchan contra los imperialismos y los colonialismos de las grandes potencias.

Su literatura milenaria está viva y vibra en las calles y en el Delta del Ganges que baña su región bajo el canto incesante de los pájaros.

----

Publicado en La Patria. Manizales. Colombia. Domingo 25 de enero de 2026.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)